- 手取り収入を増やしたい。

- 支払っている税金を減らしたい。

けれど、具体的にどのようにすれば良いのか分からないという人も少なくないと思います。

まとめた記事はこちらで解説しています。

こちらの記事では、源泉徴収票の見方について簡単に解説していきます。

所得税は課税所得税額で計算される

課税所得税額とは、所得税の対象になる所得額です。

所得税がいくらなのか算出するときに、課税所得税額を元に計算されます。

支払う所得税の計算式:課税所得金額×所得税率-税額控除

つまり、課税所得税額が分かれば、自分の所得税がいくらなのか分かります。

自分の課税所得税額が分からないという人は、源泉徴収票を見ることで簡単に確認出来ます。

源泉徴収票の見方を解説していきます。

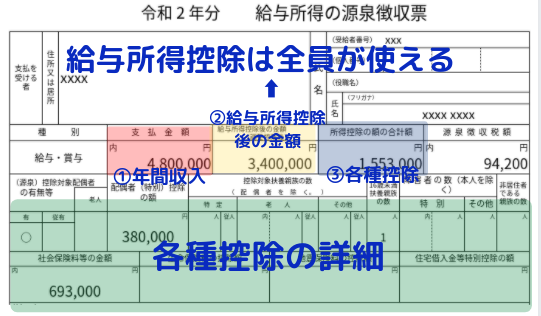

源泉徴収票で最低限確認するべき項目は2つだけ!

課税所得税額を計算するにあたって、源泉徴収票で最低限、確認するべき項目は下記の2つだけです。

- ②給与所得控除後の金額(黄色部分)

- ③各種控除(青色部分)

各項目について簡単に説明します。

- ①年間収入:1月~12月までの給料です。

- ②給与所得控除:サラリーマンであれば誰でも自動的に引かれる控除制度です。

- ③各種控除:社会保険や扶養控除などがあります。

①年間収入に含まれないもの

通勤手当や旅費など、非課税の手当は支払金額に含まれません。

給与や賞与、各種手当などを含めた、総支給額が支払金額になります。

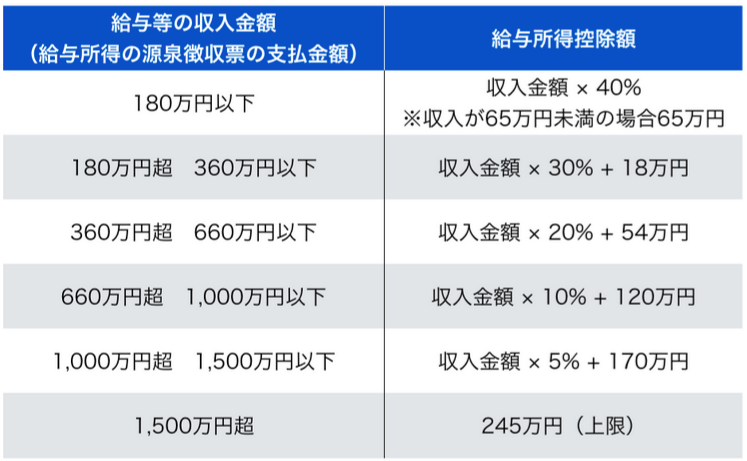

②給与所得控除額の計算は決められている

給与所得控除の金額は、計算式に基づいて算出されます。

具体的な計算式は以下の通りです。

年間収入が480万円の場合、給与所得控除の金額は…

①480万円×20%+44万円=140万円

年間収入が480万円の人は、給与所得控除で140万円が自動的に引かれます。

よって給与所得控除の金額は、340万円となるわけです。

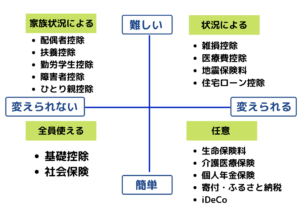

③各種控除には色々な種類がある

どんな控除があるのか主な控除制度の例として、以下の制度があります。

- 基礎控除

- 社会保険

- 配偶者控除

- 扶養控除

- iDeCo

- 医療費控除

- 地震保険

- 生命保険料

- 介護医療保険

- 個人年金保険

- 寄付金

- 雑損控除

個人や家庭の状況によって、使える控除はそれぞれ異なります。

そして、会社が手続きをしてくれたりと自動的に控除される制度もあれば、自分で申請しなければ受けられない控除もあります。

せっかく使える控除制度なのに申請していなかった為、受けられないということはお金を捨てていることと同じです。

課税所得税額の計算

課税所得税額の計算式は決まっています。

こちらの源泉徴収票の場合、課税所得税額は…324万7,000円です。

②給与所得控除後の金額 − ③各種控除 = 課税所得税額

↓計算式にあてはめると…

②給与所得控除後の金額(340万円) − ③各種控除(155万3,000円) = 課税所得額(185万7,000円)

所得税の計算

所得税の計算は、課税所得金額×所得税率-税額控除です。

ここまでに課税所得金額は、185万7,000円と算出できましたので、こちらの税率表の5%に該当します。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |

計算式にあてはめると、185万7,000円✕5%=9万2,850円です。

支払う所得税は、9万2,850円と計算できました。

源泉徴収票は毎年1回もらえるだけなので、せめて年1回は確認するようにしましょう。

”こういうのは学校教育でなぜ教えてくれないのか…多く税金もらうためよね。”

コメント